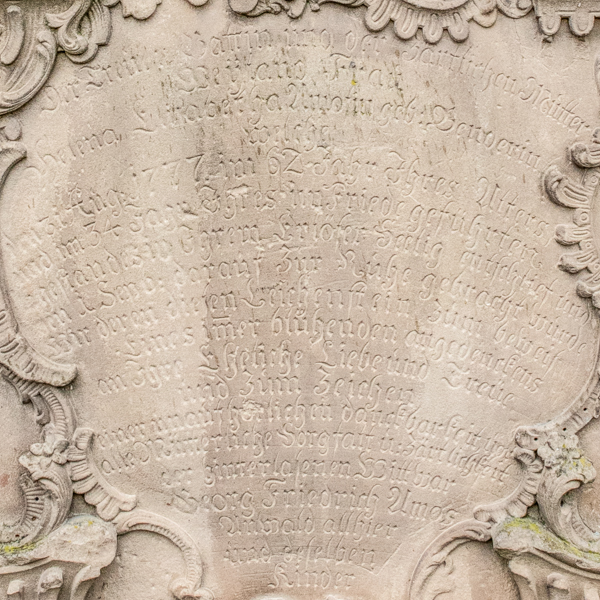

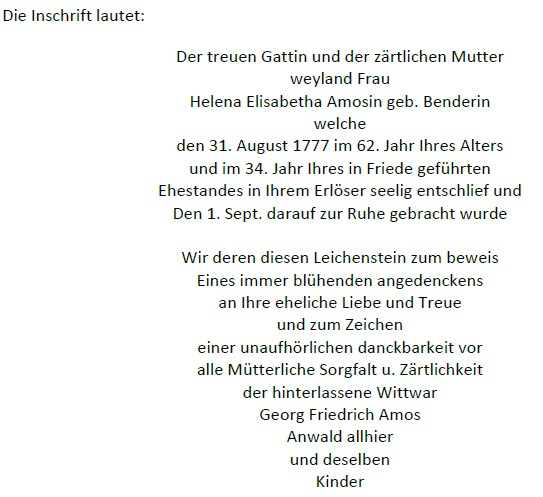

An der Südost-Ecke der Kapelle steht der besterhaltene, obwohl auch schon zwei Jahrhunderte alte Grabstein. Seine Größe und besonders auch die Aufmachung, in der er sich präsentiert, lassen darauf schließen, dass der Hinterbliebene ein wohlhabender Mann gewesen sein muss. Der Steinmetz, der den Stein gestaltete, muss aber auch ein Meister seines Handwerks gewesen sein, das zeigt sich sowohl im künstlerischen Gesamteindruck wie auch besonders im Detail, in der Ausführung der Schrift ebenso wie in dem unendlich vielfältigen Dekor. Auch hier übrigens ein kleiner Totenkopf auf der linken Seite, auf der rechten gegenüber ein Stundenglas, beides den Lebenden zur Mahnung: Die Zeit verrinnt, der Tod steht am Ende, wenn die Uhr abgelaufen ist. Die Schrift ist erstaunlich gut erhalten, sie ist nur dort etwas verwischt, wo vor etlichen Jahren das Regenwasser von der undichten Dachrinne genau auf den Stein herabtropfte.

An der Südost-Ecke der Kapelle steht der besterhaltene, obwohl auch schon zwei Jahrhunderte alte Grabstein. Seine Größe und besonders auch die Aufmachung, in der er sich präsentiert, lassen darauf schließen, dass der Hinterbliebene ein wohlhabender Mann gewesen sein muss. Der Steinmetz, der den Stein gestaltete, muss aber auch ein Meister seines Handwerks gewesen sein, das zeigt sich sowohl im künstlerischen Gesamteindruck wie auch besonders im Detail, in der Ausführung der Schrift ebenso wie in dem unendlich vielfältigen Dekor. Auch hier übrigens ein kleiner Totenkopf auf der linken Seite, auf der rechten gegenüber ein Stundenglas, beides den Lebenden zur Mahnung: Die Zeit verrinnt, der Tod steht am Ende, wenn die Uhr abgelaufen ist. Die Schrift ist erstaunlich gut erhalten, sie ist nur dort etwas verwischt, wo vor etlichen Jahren das Regenwasser von der undichten Dachrinne genau auf den Stein herabtropfte.